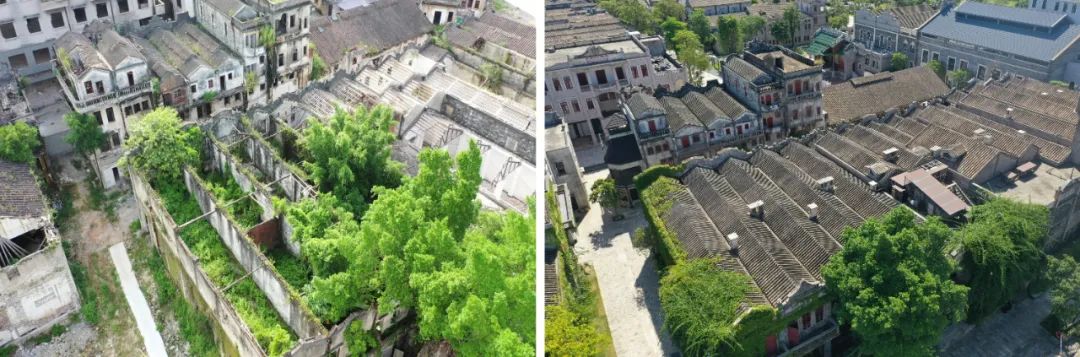

其中 開平市赤坎鎮(zhèn)人民政府 榮獲“廣東省歷史文化保護傳承工作 先進集體”稱號 據(jù)悉,入選廣東省歷史文化保護傳承工作先進集體,需要在歷史文化資源普查認定、掛牌建檔、保護規(guī)劃編制、修繕改造、活化利用等方面取得顯著成績;同時需要滿足“重視規(guī)章制度、工作機制和隊伍建設(shè),組織機構(gòu)健全,工作保障有力,在本地區(qū)本系統(tǒng)走在前列”等條件。 △赤坎華僑古鎮(zhèn) 堅持黨建引領(lǐng),推進赤坎華僑古鎮(zhèn)保護與活化利用工程 赤坎華僑古鎮(zhèn)由上埠關(guān)族、下埠司徒氏在古鎮(zhèn)東西兩端聚居發(fā)展而成,已有371年開埠歷史,擁有600多座騎樓,組成了全國規(guī)模最大、界面最連續(xù)、保存最完整的僑鄉(xiāng)騎樓建筑群,于2007年被評為中國歷史文化名鎮(zhèn)。近年來,赤坎鎮(zhèn)堅持黨建引領(lǐng),建立“直聯(lián)+赤坎華僑古鎮(zhèn)”機制,扎實做好赤坎華僑古鎮(zhèn)歷史文化保護與活化利用工作。由開平市委組織部統(tǒng)籌,從全市抽調(diào)近200名黨員干部駐點開展房屋征收工作,把行政服務窗口前移到古鎮(zhèn),在家門口為群眾服務,直接聯(lián)系群眾和海外僑胞超過1.2萬名,了解到超過97%的居民和華僑華人迫切希望推動古鎮(zhèn)保護與活化利用工作,在征收補償方案中制定了12條惠民利民措施,為推動赤坎華僑古鎮(zhèn)項目落地建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。赤坎鎮(zhèn)堅持在保護的基礎(chǔ)上合理開發(fā),對歷史街區(qū)進行整體保護修繕,通過引入新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)進行活化利用,逐步構(gòu)建文保展示、非遺作坊、主題酒店、精品民宿、特色餐飲、文創(chuàng)手信、文藝表演等復合型業(yè)態(tài),打響具有僑鄉(xiāng)風情的文旅品牌。赤坎華僑古鎮(zhèn)項目(一期)于今年1月開門迎客,成功承辦了中國(江門)僑鄉(xiāng)華人嘉年華、“中國僑都·紅線女粵劇藝術(shù)周”、第一屆區(qū)域品牌博覽會等大型活動,已累計接待游客超230萬人次。2021年以來,赤坎鎮(zhèn)黨委被評為廣東省先進基層黨組織,赤坎華僑古鎮(zhèn)項目入選首批10個廣東省文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興典型案例,文旅融合背景下基層治理創(chuàng)新的赤坎實踐成功入選2021-2022國家治理創(chuàng)新經(jīng)驗(基層治理與鄉(xiāng)村振興)典型案例。 △東堤旅店修繕前(左)后(右) △圩地橫街十五間修繕前(左)后(右) 堅持以點帶面,推進赤坎歷史文化保護傳承工作 赤坎鎮(zhèn)認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于歷史文化保護傳承系列重要論述精神,以赤坎華僑古鎮(zhèn)為重點,以點帶面推進全鎮(zhèn)歷史文化保護傳承工作。一是堅持規(guī)劃先行。2017年以來,先后編制完成《廣東省文物保護單位——赤坎舊鎮(zhèn)近代建筑群保護規(guī)劃(2017-2037)》《中國歷史文化名鎮(zhèn)廣東省開平市赤坎鎮(zhèn)保護規(guī)劃(2021-2035年)》《開平赤坎歷史文化名鎮(zhèn)空間格局演變及價值特色評估》,對赤坎華僑古鎮(zhèn)保護范圍、文物古跡保護、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護等方面進行全面規(guī)劃,扎實推進歷史文化保護傳承工作。二是做好普查認定保護工作。近年來,赤坎鎮(zhèn)深入開展全鎮(zhèn)文物普查行動,強化文物保護工作。截至目前,赤坎鎮(zhèn)擁有全國重點文物保護單位2處、省級文物保護單位2處、縣級文物保護單位3處、一般不可移動文物54處、歷史建筑13棟、江門市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目4個,已全部落實掛牌建檔和保護工作。2022年8月,江門市開平古建筑與世界文化遺產(chǎn)研究院在赤坎僑小館揭牌成立,特聘中國工程院何鏡堂院士等18位專家學者為首批專家顧問,將為赤坎鎮(zhèn)進一步做好歷史文化保護傳承工作提供指導。三是做好修繕保護工作。按照省文物局批復的《廣東省文物保護單位——赤坎舊鎮(zhèn)近現(xiàn)代建筑群(17 棟)修繕工程設(shè)計方案》,已基本完成具備活化利用條件的14棟文保單位的修繕工作。四是做好村落文物建筑的日常保養(yǎng)工作。2022年,完成全國重點文物保護單位司徒美堂故居和縣級文物保護單位鄧一飛故居的日常保養(yǎng)項目建設(shè),以及司徒美堂故居陳列展覽布展工作。 △南樓紀念公園 壓實工作責任,建立保障機制 赤坎鎮(zhèn)構(gòu)建黨政主要領(lǐng)導總負責、分管領(lǐng)導具體負責、職能部門抓落實的工作機制,壓實工作責任,強化歷史文化保護傳承工作要素保障。一是組建專家團隊,為古鎮(zhèn)保護利用提供技術(shù)支撐。2021年,聘請規(guī)劃、建筑、文保和歷史文化等專業(yè)領(lǐng)域的10名專家(其中省專家5名、江門市專家2名、開平本地專家3名),組建了赤坎華僑古鎮(zhèn)保護利用專家咨詢團隊,由專家團隊對赤坎華僑古鎮(zhèn)保護利用規(guī)劃及設(shè)計方案進行梳理和把控,確保古鎮(zhèn)傳統(tǒng)騎樓風貌協(xié)調(diào)統(tǒng)一。二是完善機制,強化修繕保護監(jiān)督管理。制定完善了《赤坎古鎮(zhèn)保護與活化利用工程施工監(jiān)督管理制度》《赤坎鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn)保護管理制度》等工作制度,并組建赤坎華僑古鎮(zhèn)專項監(jiān)督管理隊伍,加強對文物和歷史建筑有關(guān)工程的監(jiān)督和管理,及時發(fā)現(xiàn)問題及推動整改落實,保證文物保護修繕的工作質(zhì)量和古鎮(zhèn)歷史街區(qū)的風貌協(xié)調(diào)性。 △赤坎華僑古鎮(zhèn)人氣旺 △司徒美堂故居

相關(guān)附件: